広大な農場(東京ドーム約7個分)全域でのフィールド学習を実現。DXハイスクール事業を活用し、生徒の課題解決学習を加速

| 導入企業: | 宮城県農業高等学校 |

|---|---|

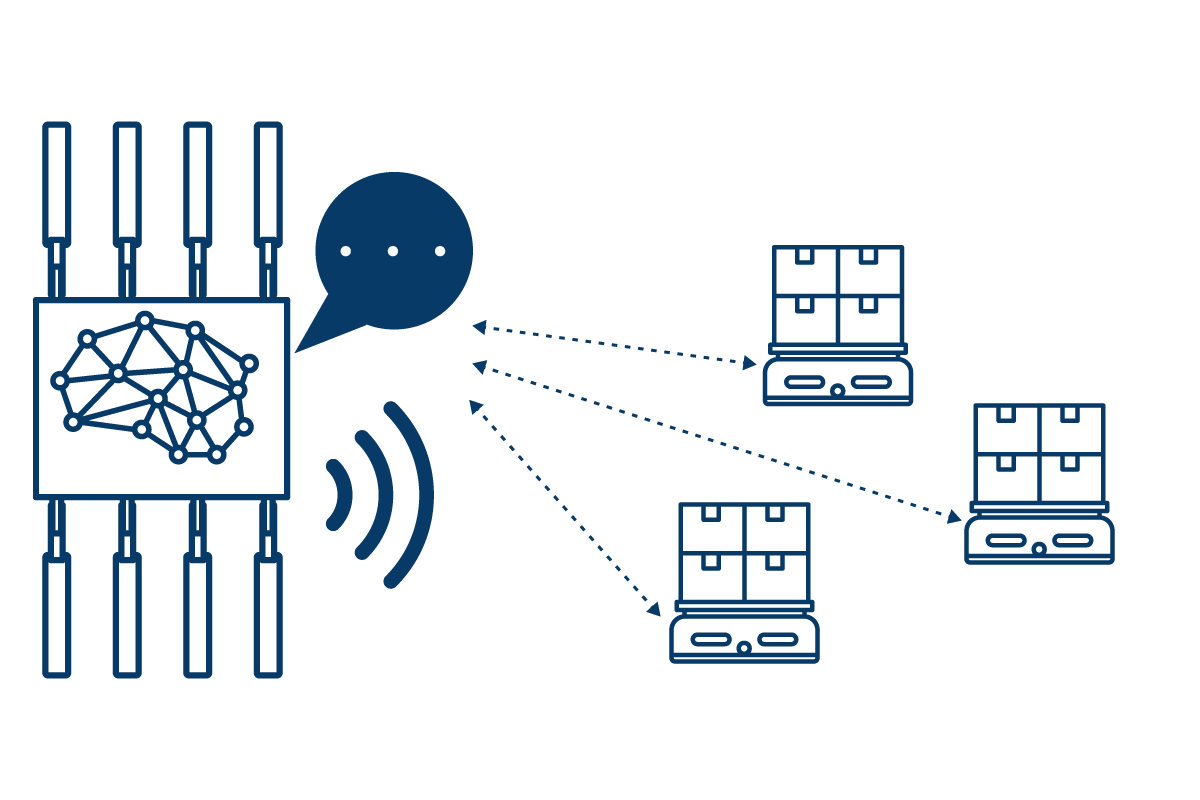

| 導入製品: | PCWL-0510 5台 |

| 活用分野: | 文教、農業、DX推進、探究学習 |

創立140年。広大な敷地を誇る日本最古の農業高校

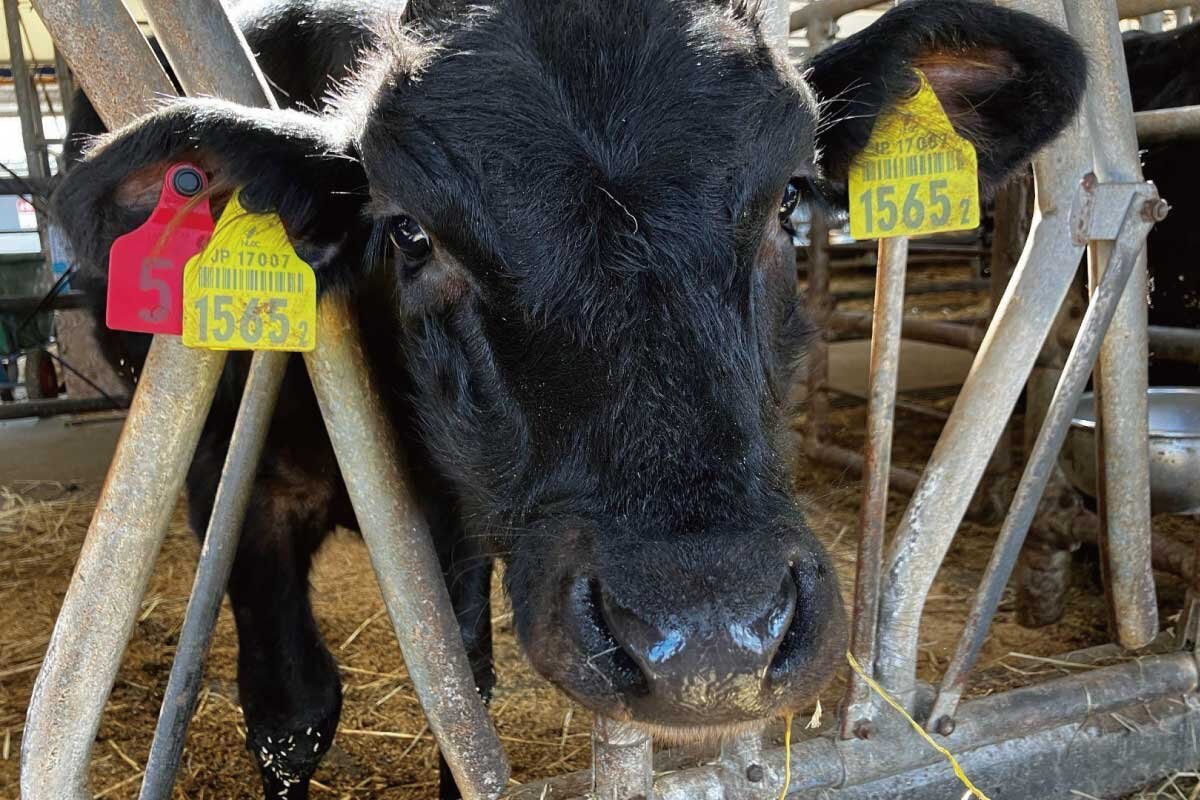

宮城県農業高等学校は、創立140年を迎える日本最古の歴史を持つ農業高校です。敷地面積は31ヘクタール(東京ドーム約7個分)に及び、畑、畜産、牧草地、水田など広大な実習地を有しています。

同校は戦後すぐから地域課題の解決に取り組む「プロジェクト学習」を実践し、日本学校農業クラブの全国大会「プロジェクト発表会」では4年連続最優秀賞を受賞するなど、探究的な学習の先駆者として高い実績を誇っています。

しかし、その学校敷地の広大さゆえに、農場での学習活動におけるネットワーク環境の整備が長年の課題となっていました。今回、その課題解決に向けた取り組みと導入後の活用状況について、農場部長である尾身 宜彦先生にインタビューを実施しました。

尾身 宜彦 先生

「以前から学校の広さゆえにWi-Fi環境の重要性は感じていました。生徒が外に出て実際の雑草や病害虫を調べたり、栽培データを集めたりする際に、ネットワーク接続がないと、せっかくのフィールド学習が分断されてしまうという不便さがありました。」